L’inestimabile valore della leggerezza

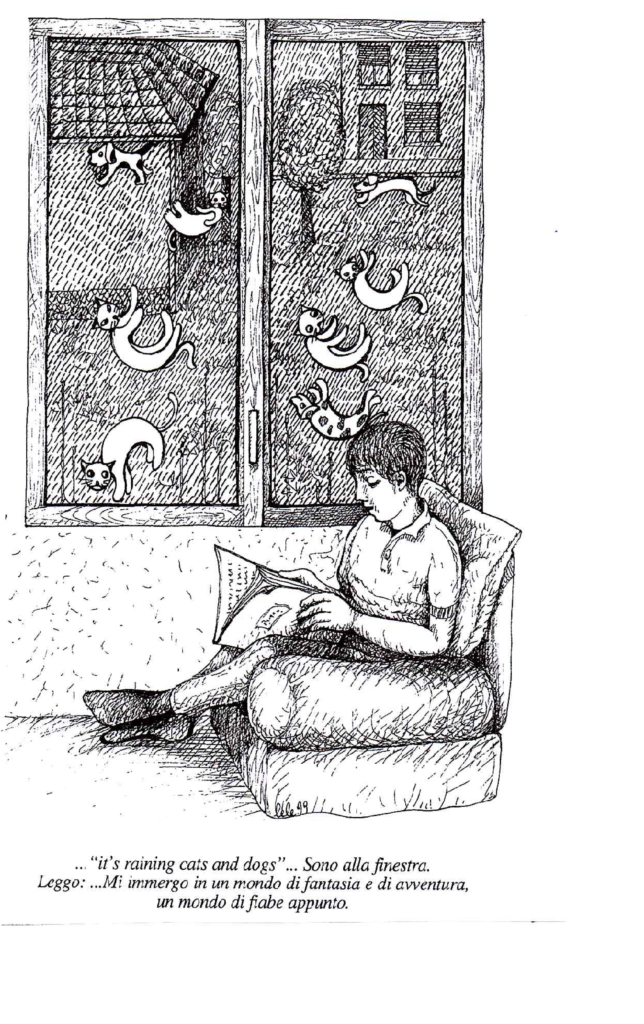

In Lezioni americane, Italo Calvino delinea una modalità di vivere (oltre che di scrivere) con leggerezza, riferendosi ad un eroe mitologico: di fronte alla pesantezza e all’inerzia del mondo bisogna prendere esempio da Perseo, l’eroe che sfugge all’implacabile sguardo pietrificante di Medusa – finendo col tagliare la testa del mostro – grazie ai sandali alati e a uno scudo riflettente.

Di fronte a tutto ciò che ci “appesantisce”, insegna dunque Perseo, bisogna saper esercitare un certo distacco, “volare” un po’ più al di sopra dei problemi, per non rimanerne invischiati. Bisogna anche imparare a guardare i problemi con un’altra ottica, una logica fuori dagli schemi, con metodi di conoscenza e di verifica innovativi (così come Perseo guarda Medusa riflessa nello scudo-specchio), e semmai, quando serve e non si può fare altrimenti, “darci un taglio”.

La leggerezza di cui parla Calvino è una leggerezza della pensosità, che è associata con la precisione e la determinazione, in contrapposizione alla leggerezza della frivolezza, caratterizzata invece da vaghezza e abbandono al caso.

Per chiarire questa leggerezza pensosa, l’autore cita Paul Valéry: Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume (“Si deve essere leggeri come l’uccello che vola, non come la piuma”).

Con la parola leggerezza, nella sua accezione positiva, si indica la qualità di ciò che è delicato, agile, sciolto, aggraziato… Si indica la sensazione che si prova, quando lo spirito non si lascia schiacciare dall’inevitabile peso di difficoltà, ostacoli, disagi.

La leggerezza dona a chi la possiede uno sguardo capace di cogliere la realtà delle cose in trasparenza, al di là di ogni loro possibile, e spesso ineludibile, gravosa opacità.

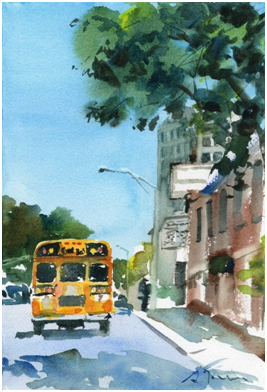

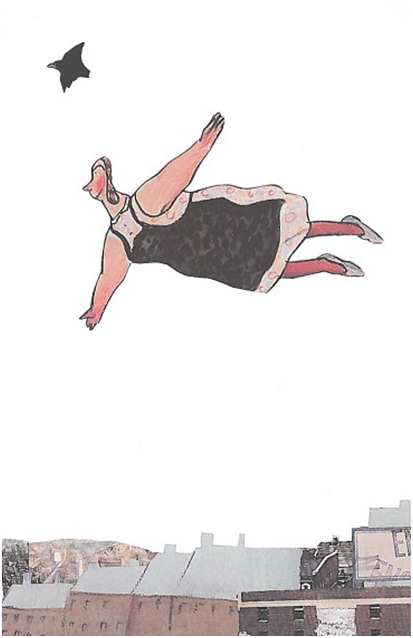

Come esempio di leggerezza, da proporre ai ragazzi di una seconda media, ho scelto due immagini, dagli albi illustrati La signora Meier e il merlo, di Wolf Erlbruch, e Gli uccelli, di Germano Zullo e Albertine.

Si tratta dell’illustrazione finale di ciascun albo, riportata in entrambi i casi su doppia pagina.

Gli elementi su cui i ragazzi sono invitati a prestare attenzione comprendono: il tipo di segno; le figure che compaiono nell’illustrazione (se sono rappresentate intere o in qualche dettaglio; se sono rappresentate in movimento; gestualità ed espressività delle figure); il colore utilizzato (policromia, contrasto, toni, sfumature); la modalità di impiego della luce (presenza di luminosità, di ombre, se è giorno oppure notte); lo schema compositivo dell’immagine (primo piano, sfondo, cambi di scala e di prospettiva); la tecnica e lo stile.

Riguardo alle funzioni narrative, assolte in generale da una qualsiasi immagine e applicabili alle illustrazioni proposte, Paola Zannoner, in un catalogo Mondadori del 2005 elenca quelle che seguono.

F. descrittiva: attraverso lo scenario, lo sfondo dell’ambientazione, con i suoi numerosi dettagli, l’immagine ci racconta tutto sul paesaggio, il clima, l’atmosfera.

F. espressiva: l’immagine denota uno stato d’animo, restituisce i sentimenti dei personaggi per mezzo di espressioni, posture, gestualità, veicola emozioni attraverso la scelta di colori, ombreggiature, uso di chiaroscuri e di segni grafici.

F. referenziale: l’illustrazione fornisce numerose informazioni sociali e culturali attraverso dettagli e segni.

F. interpretativa: l’illustrazione in moltissimi casi coglie aspetti non immediatamente rivelati dal testo e li pone in luce, evidenziandone sfumature, sottintesi, significati più profondi.

F. poetica: l’immagine commuove e diverte, emoziona, intrattiene, fa esprimere sensazioni.

Senza leggere prima i relativi albi, i ragazzi osservano, commentano, confrontano le due illustrazioni. Ha luogo così una sorta di breve Percorso di educazione all’immagine, declinato in una conversazione guidata sugli elementi compositivi e le funzioni narrative di ciascuna illustrazione.

In merito alla funzione interpretativa, i ragazzi provano ad inventare una possibile storia che progredisca coerentemente verso l’illustrazione finale.

A conclusione del percorso si leggono i due albi, che sono fortemente poetici e ricchi di suggestioni, per riflettere ancora sul significato della parola leggerezza.

In entrambi gli albi un dettaglio insignificante e imprevisto, rappresentato dal minuscolo merlo, diventa l’occasione per superare sé stessi ed imparare a “volare”, tutte le volte che siamo gravati dal carico di preoccupazioni, ansie, frustrazioni (soprattutto nel caso della signora Meier) e di monotona routine.

Il “volo”, conseguenza di un atto di amorosa cura verso il piccolo merlo, diventa allora metafora di un atteggiamento mentale sano e creativo, di quella leggerezza positiva e bella, che ci aiuta a reiventarci, quando occorre, e a reagire all’ineluttabile pesantezza del vivere.

P.S. Confrontando la direzione del volo dei due personaggi illustrati, una ragazza ha commentato: «Non è un caso che la signora Meier e l’autista del camion volino in direzioni opposte. Il volo verso sinistra della signora Meier indica un tornare indietro nel tempo, con l’intento di alleggerire almeno in parte il peso di alcuni ricordi (e si sa come i ricordi influenzino il presente!). Volando invece in avanti, verso destra, l’uomo del camion è proiettato verso il futuro, arricchito di una nuova consapevolezza di sé e speranzoso di poter intervenire a sua volta sul mondo, per renderlo un posto migliore».l